핼리 혜성

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

핼리 혜성은 영국의 천문학자 에드먼드 핼리의 이름을 따서 명명되었으며, 약 76년 주기로 태양을 공전하는 단주기 혜성이다. 기원전 240년 중국의 역사 기록에서 처음 확인된 이후, 여러 역사 기록에 등장하며, 특히 1066년 잉글랜드 정복 당시 징조로 여겨져 바이외 태피스트리에 묘사되기도 했다. 1705년 핼리는 뉴턴의 중력 법칙을 사용하여 이 혜성의 주기성을 예측했고, 1758년 혜성이 실제로 다시 나타나면서 혜성이 태양을 공전한다는 것을 증명했다. 핼리 혜성의 궤도는 매우 타원형이며, 핵은 얼음과 먼지로 구성되어 있으며, 1986년에는 여러 탐사선이 핼리 혜성을 관측했다. 핼리 혜성은 2061년에 다시 지구에 접근할 것으로 예상된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 핼리 혜성 - 물병자리 에타 유성군

- 핼리 혜성 - 에드먼드 핼리

에드먼드 핼리는 핼리 혜성의 주기성을 예측하고 아이작 뉴턴의 『자연철학의 수학적 원리』 출판을 지원했으며, 항성의 고유 운동을 발견하는 데 기여한 영국의 천문학자, 수학자, 지도 제작자, 지구물리학자이자 기상학자이며 왕립 천문학자로서 천문학 발전에 기여했다. - 핼리형 혜성 - 템펠-터틀 혜성

템펠-터틀 혜성은 1865년 템펠과 1866년 터틀이 발견한 주기 33년의 혜성으로, 사자자리 유성군의 모혜성이며 지구와의 궤도 교차 거리가 매우 가깝다. - 우주선이 방문한 혜성 - 보렐리 혜성

보렐리 혜성은 1904년에 발견된 주기 혜성으로, 약 6.8년 주기로 태양을 공전하며, 2001년 딥 스페이스 1호 탐사선이 핵 사진을 전송했는데, 핵은 8km x 4km x 4km 크기에 알베도가 2.2%인 것으로 알려져 있다. - 우주선이 방문한 혜성 - 하틀리 2 혜성

하틀리 2 혜성은 약 6.46년 주기의 단주기 혜성이자 목성족 혜성으로, 2010년 지구에 근접했으며, 우주 망원경 관측과 딥 임팩트 탐사선의 EPOXI 임무를 통해 핵의 크기, 코마 성분, 이산화탄소 분출 현상 등이 밝혀졌고 지구 해수와 유사한 중수 비율로 지구 물의 기원 연구에 기여한다.

2. 명칭 및 발음

핼리 혜성은 보통 Halley's Comet|핼리 코멧영어 /ˈhæli/ (밸리와 운율을 맞춤) 또는 /ˈheɪli/ (데일리와 운율을 맞춤)로 발음된다. 에드먼드 핼리의 전기 작가 중 한 명인 콜린 로넌은 /ˈhɔːli/ (크롤리와 운율을 맞춤)를 선호했다.[1] 핼리의 생애 동안 그의 이름 철자는 Hailey, Haley, Hayley, Halley, Haly, Hawley, Hawly 등으로 다양했으므로 당시 발음은 불확실하지만, 현재 성을 가진 사람들은 "밸리"와 운율을 맞추는 발음을 선호하는 것으로 보인다.

핼리 혜성은 태양 근처에 접근하면서 급격히 밝아져 쉽게 관측이 가능해지며, 태양으로부터 멀어지면서 급격하게 어두워진다. 기록상으로는 기원전 240년경 중국 천문학자에 의해 최초로 관측되었고, 1531년 이후 계속 관측되고 있다.[16]

3. 관측과 역사

1687년 아이작 뉴턴은 저서 『자연철학의 수학적 원리』에서 중력과 운동 법칙을 발표했다. 그는 1680년과 1681년에 나타난 대혜성이 태양 통과 전후의 차이로 같은 혜성이 아닐까 생각했지만, 자신의 모델에 잘 통합하지 못했다.

1909년 8월, 핼리 혜성이 태양에서 4.8억km 떨어져 있을 때 사진을 찍었다. 1910년 4월에는 태양에서 8900만km 떨어진 거리까지 접근했다. 그 뒤, 1982년 10월 16일 미국 팔로마 천문대에서 발견됐다.[16]

핼리 혜성은 주기적으로 나타나는 혜성으로 인식된 최초의 혜성이다. 르네상스 이전까지는 아리스토텔레스가 주장한 것처럼 혜성은 지구 대기의 교란 현상이라는 견해가 지배적이었다. 1577년 티코 브라헤가 시차 측정을 이용하여 혜성이 달보다 멀리 떨어져 있음을 보였지만, 여전히 많은 사람들은 혜성이 태양 주위를 공전한다는 사실을 믿지 않았다.

1981년 17세기 및 18세기의 정확한 관측 데이터를 바탕으로 수치적분을 통해 핼리 혜성의 과거 궤도를 구하려는 시도가 이루어졌지만, 837년 이전의 정확한 결과는 얻을 수 없었다. 이는 837년에 핼리 혜성이 지구에 매우 가까이 접근했기 때문이며, 따라서 고대 중국의 기록을 참고해야 했다.[2]

핼리 혜성의 관측 기록은 다음과 같다.

일부 학자들은 핼리 혜성을 주기 혜성으로 인식한 것이 핼리가 아니라 메소포타미아의 천문학자들이라고 주장한다. 이들은 바빌로니아 탈무드의 기록을 근거로 제시한다.

다음은 과거 핼리 혜성의 출현과 가칭, 근일점 통과 시각 등을 정리한 표이다. (데이터는 소행성센터(MPC)와 제트추진연구소(JPL)의 자료를 사용)

3. 1. 초기 관측 기록

핼리 혜성의 초기 관측 기록은 기원전 240년부터 시작된다.;기원전 240년

: 역사적 기록에서 처음으로 확인된 핼리 혜성의 출현은 기원전 240년이다. 전한의 사기에는 혜성이 동쪽에 나타나 북쪽으로 이동했다는 기록이 있다. 그리고 나서 서쪽에도 나타났다는 기록도 있다.[16]

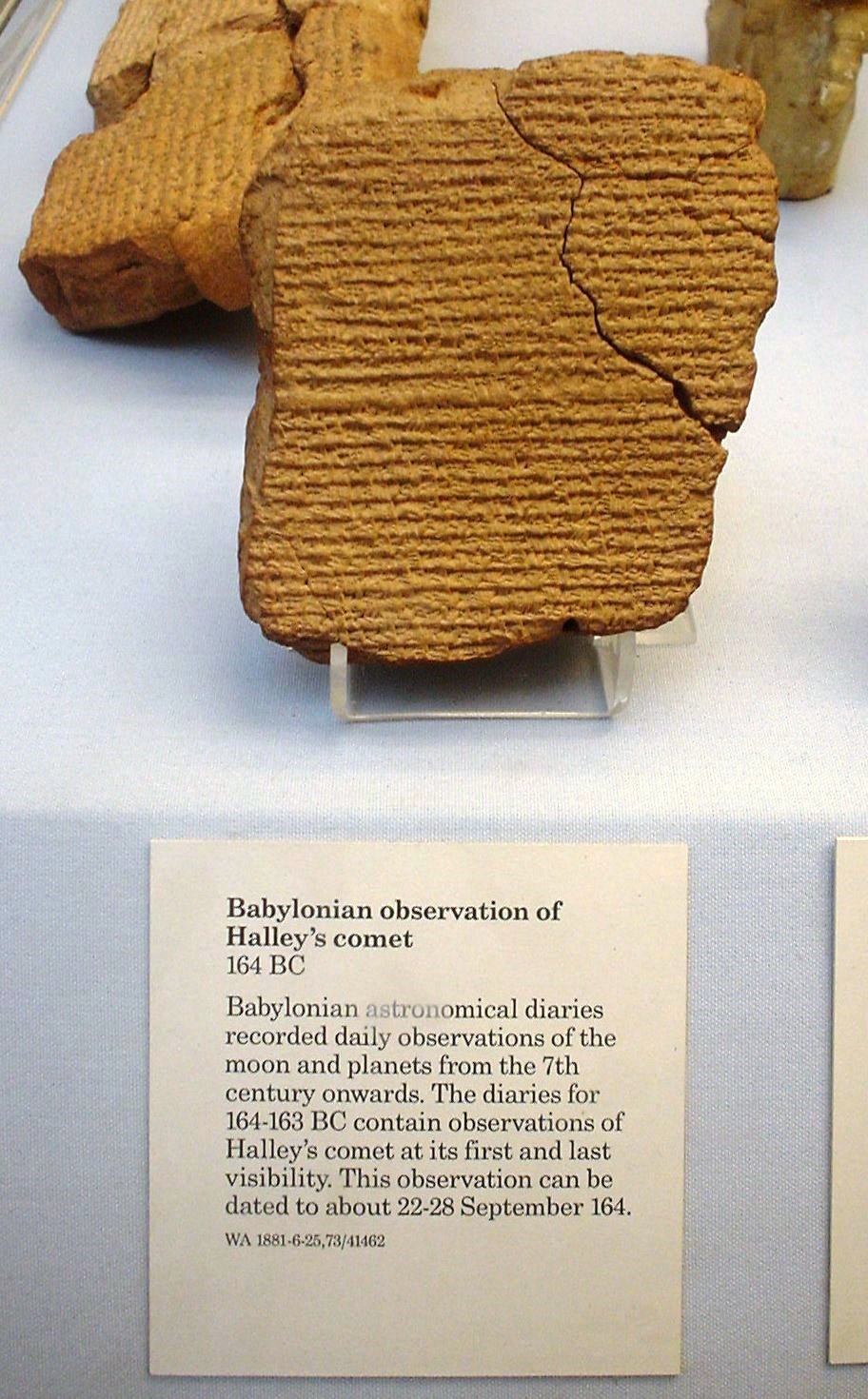

;기원전 164년

:

: 대영박물관 소장 바빌로니아 점토판의 혜성으로 비정하는 설이 있다. BMA41628의 "혜성은 동쪽 하늘 황소자리 아누의 길에 있고…서쪽 하늘 에아의 길을 통과한다"라는 기록과 BMA41628의 "목성의 앞 1큐빗, 북천정으로 3큐빗에 있는 에아"라는 기록이 핼리 혜성의 궤도와 일치한다고 주장된다. 중국에서는 한서에 따르면 문제 즉위 후 2년(기원전 163년) 저녁 남서쪽에 창과 같은 물체가 하늘에 나타났다고 하며, 이것도 핼리 혜성이다.

;기원전 87년

: 기원전 87년에 핼리 혜성이 보였다는 증거로 고대 바빌로니아 점토판이 있으며, 한 달 동안 낮에도 보였다고 기록되어 있다. Vahe Gurzadyan과 R. Vardanyan은 출현 당시 아르메니아 왕 티그라네스 2세가 그려진 동전의 관에 있는 별이 이때 나타난 핼리 혜성이라고 추측하고 있다. 또한, 그들은 티그라네스 2세가 핼리 혜성을 보았을 가능성이 있으며, 고대 아르메니아 사람들에게는 가장 기억에 남는 사건이었기 때문에 새로운 시대의 도래로 생각했다고 주장하고 있다. 아르메니아 외에도 바빌로니아 점토판 BM 41018이나 후한의 『한서』에 그 기록이 보인다.

;기원전 12년

: 『한서』에 기록이 있으며, 8월부터 10월에 관측되었다. 이때 핼리 혜성은 지구에서 0.16au 거리에 있었고, 한서에 따르면 쌍둥이자리의 폴룩스, 카스트르를 통과하여 사자자리와 처녀자리 쪽으로 갔다고 기록되어 있다. 고대 로마의 역사가 카시우스 디오에 따르면 마르쿠스 비프사니우스 아그리파의 죽음의 징조처럼 며칠 동안 혜성이 로마 도시에 떠 있는 것처럼 보였다고 한다. 예수 탄생 몇 년 전에 일어난 일이기 때문에 베들레헴의 별이 아니냐는 말도 있다. 하지만, 행성의 합이나 다른 혜성일 가능성도 있다.

;66년

: 요세푸스의 ''유대전쟁''에 서기 70년에 제2성전의 파괴를 예고했다고 묘사된 "자기 꼬리가 칼날처럼 보이는 희피아스(Xiphias)라고 불리는 종류의 혜성"일 수 있다.

;1066년

: 중국에서 두 달 넘게 관측됨. 영국에서도 기록되었고, 그 해의 사건을 묘사한 후대의 바이외 태피스트리에 묘사되어 있다.

3. 2. 한국(조선)에서의 출현 및 관련 기록

조선에서는 혜성을 반란이나 쿠데타의 징조로 해석하는 경향이 있었다. 혜성의 흰 빛은 장군의 역모를, 긴 꼬리는 큰 재앙을 상징한다고 여겼다.- 1456년 (조선 세조 시기): 조선왕조실록에는 성삼문 등 사육신이 혜성 출현을 계기로 거사를 도모했다는 기록이 있다. 그러나 성균사예 김질의 밀고로 실패했다.

- 1531년 (조선 중종 시기): 좌의정 김안로는 권력 남용 끝에 세자 호(峼)를 보호한다는 명분으로 문정왕후 폐위를 시도하다 발각되어 1537년 사약을 받았다. 조선왕조실록은 이를 혜성의 징조와 연결 짓고 있다.

- 1607년 (조선 선조 시기): 왜란 전후 혼란 속에서 안정을 찾던 시기였다. 조선왕조실록에는 짙은 구름으로 혜성을 관측하기 어려웠다는 기록이 있다. 공교롭게도 선조는 그해 병석에 누워 다음 해 사망했다.

- 1682년 (조선 숙종 시기): 혜성 출현 다음 날, 숙종은 혜성의 변고를 두려워하며 형조판서에게 죄수 판결을 서두르라는 지시를 내렸다.

- 1759년 (조선 영조 시기): 영조가 사도세자에게 대리청정을 맡긴 상황에서 혜성이 계속 나타나자, 세자가 몸을 돌이켜 수성해야 한다는 상소가 올라왔다. 사도세자는 따르겠다고 했으나, 2년 후 영조 몰래 궁궐을 나가는 등 돌발 행동을 계속했고, 결국 1762년 뒤주에 갇혀 사망했다.

- 《성변등록》: 관상감의 업무용 기록으로, 1759년 혜성의 이동 경로, 꼬리 길이, 모양, 색깔 등을 그림으로 상세히 묘사하여 세계적으로 중요한 자료로 평가받는다.

- 1835년 (조선 헌종 시기): 조선왕조실록에는 혜성 출현을 차분하고 과학적으로 대응했다는 기록이 있다. 헌종은 측후관을 임명하여 윤번으로 숙직하게 했다.

- 1910년 4월 20일 (대한제국 순종 시기): 일본인의 주관으로 편찬된 조선왕조실록에는 혜성 출현 기록이 없다.

3. 3. 궤도 계산

에드먼드 핼리는 뉴턴의 중력 법칙을 이용하여 1531년, 1607년, 1682년에 관측된 혜성이 동일한 천체임을 밝혀내고, 1758년에 다시 나타날 것이라고 예측했다.[16] 1705년 『혜성 천문학 개요』에서 핼리는 뉴턴의 법칙을 사용하여 목성과 토성의 중력이 혜성 궤도에 미치는 영향을 계산했다. 그는 24개의 혜성 관측 목록을 작성하여 1682년에 나타난 혜성의 궤도 요소가 1531년(페트루스 아피아누스가 관측)과 1607년(요하네스 케플러가 관측)에 나타난 혜성과 거의 같다는 것을 계산했다. 핼리는 세 혜성이 모두 약 76년마다 돌아오는 같은 천체라는 결론을 내렸고, 행성의 중력적 인력으로 인해 혜성이 받게 될 섭동을 대략적으로 추정한 후 1758년에 혜성의 귀환을 예측했다.핼리의 예측대로 1758년 12월 25일 독일의 농부이자 아마추어 천문학자인 요한 게오르크 팔리츠슈가 핼리 혜성을 다시 관측했다. 혜성은 1759년 3월 13일에 근일점을 통과했는데, 목성과 토성의 인력으로 인해 618일의 지연이 발생했다. 이 효과는 알렉시 클레로, 제롬 랄랑드, 니콜-레인 르포트 세 명의 프랑스 수학자 팀에 의해 계산되었다. 이는 행성 외 다른 천체가 태양을 공전한다는 것을 처음으로 보여준 사례였다. 또한 뉴턴 물리학의 초기 성공적인 검증 중 하나였다.

1981년 연구자들은 수치적 적분을 통해 핼리의 과거 궤도를 계산하려 시도했지만, 837년 이전의 정확한 결과는 얻을 수 없었다. 계산을 제한하기 위해 고대 중국 혜성 관측 자료를 사용해야 했다.[2]

4. 궤도와 기원

핼리 혜성의 공전 주기는 기원전 240년 이후로 74년에서 80년 사이로 변화해왔다. 태양 주위의 궤도는 매우 타원형이며, 궤도 이심률은 0.967이다(0은 원, 1은 포물선 궤도). 혜성 궤도에서 태양에 가장 가까운 지점인 근일점은 0.59au이다. 이는 수성과 금성의 궤도 사이에 있다. 원일점, 즉 태양으로부터 가장 먼 거리는 35au이며, 이는 대략 명왕성의 궤도 거리와 같다. 태양계의 대다수 천체와 달리, 핼리 혜성의 궤도는 역행한다. 즉, 행성과 반대 방향, 또는 태양의 북극 상공에서 시계 방향으로 태양 주위를 공전한다. 궤도는 황도에 대해 18° 기울어져 있으며, 대부분이 황도 남쪽에 있다. 핼리 혜성의 역행 궤도를 고려하여 일반적으로 162°로 표현된다. 1910년 통과 당시의 상대 속도는 였다. 궤도가 두 곳에서 지구 궤도에 근접하기 때문에 핼리 혜성은 두 개의 유성우와 관련이 있다. 5월 초의 물병자리 에타 유성우와 10월 말의 오리온자리 유성우이다.

핼리 혜성은 200년 이하의 공전 주기를 가진 '주기' 또는 '단주기 혜성'으로 분류된다. 이는 수천 년 동안 지속되는 장주기 혜성과 대조적이다. 주기 혜성은 황도에 대한 평균 경사각이 10도에 불과하고 공전 주기는 6.5년에 불과하므로, 핼리 혜성의 궤도는 비정형적이다. 20년 미만의 공전 주기와 30도 이하의 경사각을 가진 대부분의 단주기 혜성은 목성족 혜성이라고 불린다. 20년에서 200년 사이의 공전 주기와 0도에서 90도를 넘는 경사각을 가진 핼리 혜성과 유사한 혜성은 핼리 혜성형 혜성이라고 불린다. 까지 816개의 목성족 혜성이 확인된 반면, 105개의 핼리 혜성형 혜성이 관측되었다.

핼리 혜성형 혜성의 궤도는 원래 장주기 혜성이었고, 거대 행성의 중력에 의해 궤도가 교란되어 내부 태양계로 향했음을 시사한다. 핼리 혜성이 한때 장주기 혜성이었다면, 오르트 구름에서 기원했을 가능성이 높다. 오르트 구름은 태양으로부터 20,000~50,000 au 떨어진 혜성체의 구체이다. 반대로 목성족 혜성은 일반적으로 카이퍼 벨트에서 기원한 것으로 여겨진다. 카이퍼 벨트는 태양으로부터 30 au(해왕성 궤도)와 50 au 사이에 있는 얼음 조각의 평평한 원반( 산란 분포에 있음)이다. 2008년 핼리 혜성과 유사한 역행 궤도를 가진 해왕성 바깥 천체 가 발견되면서 핼리 혜성형 혜성의 또 다른 기원이 제안되었다. 이 천체의 궤도는 천왕성 바깥에서 명왕성의 두 배 거리까지 이어진다. 이는 핼리 혜성형 혜성의 근원으로 작용하는 새로운 소행성체 집단의 구성원일 수 있다.

5. 구조와 성분

핼리 혜성은 대부분 얼음과 먼지로 이루어져 있다. 얼음의 80%는 물이 얼어붙은 것이고, 일산화탄소가 얼어붙은 것이 약 15%를 차지한다. 나머지는 이산화탄소, 메테인, 암모니아가 얼어붙은 것이다. 다른 혜성들도 화학적으로 비슷한 구성을 이루고 있다.[16] 핵에서 방출되는 기체의 구성은 수증기 80%, 일산화탄소 17%, 이산화탄소 3~4%, 탄화수소 미량으로 나타났지만, ESO의 견해는 일산화탄소 10%, 이산화탄소 2.5%이며 메테인과 암모니아도 미량 포함되어 있다고 한다.

지오토와 베가에 의한 탐사를 통해 핼리 혜성의 표면과 구조가 밝혀졌다. 핼리 혜성은 다른 혜성과 마찬가지로 태양에 가까워지면 물, 일산화탄소, 이산화탄소 등 끓는점이 낮은 휘발성 물질이 핵에서 승화한다. 이에 따라 혜성의 코마는 지름 10만 km까지 발달한다. 이러한 얼음의 증발로 미립자(먼지)가 방출되고, 코마 속의 기체 분자는 태양광을 흡수한 후 재방출(형광과 같은 원리)하며, 먼지는 태양광을 산란시킨다. 이 과정을 통해 코마가 보이게 된다. 코마 속 기체 분자의 일부는 태양풍에 의한 자외선 방사에 의해 이온화되어 있으며, 그 이온이 긴 꼬리를 형성하여 최대 1억 km에 달하기도 한다. 태양풍이 변화하면 꼬리의 일부가 핵에서 완전히 분리되는 disconnect event가 발생하기도 한다.

핼리 혜성의 코마는 큰 반면 핵은 작아, 약 15.3 km × 7.22 km × 7.22 km 정도에 불과하다. 그 형태는 땅콩 껍질과 비슷하다. 질량 또한 2.2 × 1014 kg으로 작고, 밀도가 0.6 g/cm3이기 때문에 루블파일 천체처럼 작은 입자가 모여서 생성되었다는 것이 나타나 있다. 지상의 망원경을 통한 코마 관측에서는 핼리 혜성의 자전 주기가 7.4일로 추정되었지만, 탐사선 관측에서는 52시간(2.2일)으로 측정되어, 핼리 혜성의 자전이 복잡할 가능성이 있다. 핼리 혜성의 근접 통과 임무에서는 표면의 25%만 촬영되었지만, 구릉, 산, 능선, 저지대가 발견되었고, 크레이터도 하나 발견되었다.

핼리 혜성은 엥케 혜성이나 홈즈 혜성과 같은 다른 주기 혜성 중 가장 활동적이며, 로그 스케일을 이용하여 수량을 비교하면 1~2 정도의 차이가 있다. 또한, 밤쪽(태양을 향하지 않은 쪽)보다 낮쪽(태양을 향한 쪽)이 더 활동적이다. 미립자(먼지)는 주로 태양계 외부에서도 많은 탄소, 수소, 산소, 질소(CHON)와 지구의 암석에서 볼 수 있는 규소로 구성되어 있다. 하지만 이 미립자(먼지)에는 검출 가능한 한계가 있어, 1nm(=0.001μm)까지밖에 검출할 수 없다.

핼리 혜성에 포함된 물 H2O 중 수소의 중수소 비율은 처음에는 핼리 혜성형 혜성이 지구에 물을 운반했다는 주장이 있었기 때문에 지구의 바다와 같은 정도로 여겨졌다. 그러나 핼리 혜성의 물의 중수소 비율은 지구 바다의 물보다 높다는 것이 밝혀졌으며, 즉 핼리 혜성형 혜성이 지구에 물을 운반한 것은 아니라는 것이다.

프레드 호일의 더러운 눈덩이 모형은 혜성이 원래 얼음으로 구성된 물체이며, 태양계 내부로 가까워짐에 따라 태양에 의해 가열되어 표면의 얼음이 승화하여 기체가 되고, 휘발성 물질로 구성된 기체가 방출되어 꼬리와 코마를 형성한다는 것이다. 지오토의 핼리 혜성 관측을 통해 이 모형이 대체로 정확하다는 것이 밝혀졌다.

핼리 혜성의 알베도는 0.04 ± 0.01에 불과하며, 태양의 빛을 4 ± 1%만 반사한다. 석탄처럼 탄소로 구성되어 있다고도 한다. 이처럼 핼리 혜성은 지구에서 볼 때 흰색으로 보이지만 실제로는 검은색이다. "더러운 눈덩이"의 증발 온도는 알베도가 높은 곳에서는 170K, 낮은 곳에서는 220K이다. 베가 1호에 의한 탐사에서는 표면 온도가 300~400K로 나타났지만, 이를 통해 핼리 혜성에서 활동적인 부분은 10% 정도이며 나머지는 검고 열을 유지한다고 생각된다. 이 두 탐사선의 관측으로 핼리 혜성은 비휘발성 물질이 더 많으며, 더러운 눈덩이라기보다는 눈이 쌓인 더러운 공에 더 가깝다는 것이 알려졌다.

6. 최근 관측 및 향후 출현

Halley's Comet영어의 1986년 출현은 지구 관측자들에게 최악의 관측 환경을 제공했다. 1986년 2월, 혜성과 지구는 태양의 반대편에 위치해 있었다. 핼리 혜성의 근일점 통과 거리는 0.42 AU였다. 도시화로 인한 광공해 증가로 많은 사람들이 혜성을 관측하는 데 어려움을 겪었지만, 쌍안경을 이용하면 도시 외곽 지역에서 관측이 가능했다. 1986년 3월과 4월, 북반구에서는 혜성이 거의 보이지 않을 때 가장 밝게 나타났다.

혜성의 접근은 1982년 10월 16일 팔로마 산 천문대에서 천문학자 데이비드 C. 주윗과 G. 에드워드 다니엘슨이 5.1m 헤일 망원경과 CCD 카메라를 사용하여 처음으로 감지했다. 1986년 핼리 혜성을 처음으로 시각적으로 관측한 사람은 아마추어 천문학자 스티븐 제임스 오미어로, 1985년 1월 24일에 마우나케아 정상에서 직접 제작한 망원경을 사용하여 19.6등급의 혜성을 감지했다. 1985년 11월 8일, 스티븐 에드버그(당시 NASA 제트 추진 연구소 아마추어 관측 조정관)와 찰스 모리스가 처음으로 맨눈으로 핼리 혜성을 관측했다.

1986년 출현은 과학자들이 혜성을 자세히 연구할 수 있는 기회를 제공했으며, 여러 탐사선이 발사되었다. 소련의 ''베가 1호'' 탐사선은 1986년 3월 4일부터 핼리 혜성의 이미지를 전송하기 시작하여 최초로 핵의 이미지를 촬영했고, 3월 6일에 근접 비행을 수행했다. ''베가 2호'' 탐사선은 3월 9일에 근접 비행을 수행했다. 3월 14일에는 유럽 우주국이 발사한 ''지오토'' 우주 탐사선이 혜성 핵에 가장 근접하게 접근했다. 일본의 두 탐사선 ''스이세이''와 ''사키가케''도 핼리 혜성을 탐사했다. 이 탐사선들은 비공식적으로 할리 함대로 알려졌다.

당시 최대 자외선 우주 망원경인 ''아스트론''이 1985년 12월에 수집한 데이터를 바탕으로 소련 과학자들은 혜성의 코마 모델을 개발했다. 국제 혜성 탐사선(ICE)도 핼리 혜성을 관측했다. 원래 ''국제 태양-지구 탐사선 3호''로 발사된 이 우주선은 이름이 변경되었고, 1982년 태양-지구 라그랑주점 L1 지점을 떠나 21P/지아코비니-진너 혜성과 핼리 혜성을 교차했다. ICE는 핼리 혜성의 꼬리를 통과하여 1986년 3월 28일 핵으로부터 약 40.2e6km 떨어진 곳에 도착했다.

미국의 우주왕복선 임무—STS-51-L과 STS-61-E—는 저궤도에서 핼리 혜성을 관측하기 위해 예정되어 있었다. STS-51-L 임무는 ''셔틀 지향 천문학 도구''(스파르탄 할리) 위성, 즉 ''할리 혜성 실험 배치장치''(HCED)를 탑재했다. 혜성의 자외선 스펙트럼을 포착하려던 임무는 우주왕복선 ''챌린저''호가 비행 중 폭발하여 탑승했던 7명의 우주비행사 전원이 사망하면서 비극으로 끝났다. 1986년 3월로 예정되었던 STS-61-E는 혜성을 연구하기 위해 ASTRO-1 플랫폼을 탑재한 ''컬럼비아''호 임무였지만, ''챌린저''호 참사 이후 임무가 취소되었고 ASTRO-1은 1990년 말 STS-35까지 비행하지 않았다.

1991년 2월 12일, 태양으로부터 14.3au 떨어진 곳에서 핼리 혜성은 수개월 동안 지속된 폭발 현상을 보였다. 혜성은 약 108 kg의 먼지를 방출했고, 이는 약 374km × 269km 크기의 길쭉한 구름으로 퍼져나갔다. 이 폭발은 1990년 12월에 시작된 것으로 추정되며, 그 후 혜성의 밝기는 약 25등급에서 19등급으로 증가했다.

핼리 혜성은 2003년 칠레 파라날에 있는 초거대 망원경 세 대에 의해 관측되었는데, 당시 핼리 혜성의 등급은 28.2였다. 망원경은 매우 희미한 해왕성 바깥 천체를 찾는 방법을 검증하기 위해, 그 어떤 혜성도 관측된 적이 없는 가장 희미하고 먼 거리에서 핼리 혜성을 관측했다. 천문학자들은 이제 혜성 궤도의 어느 지점에서든 혜성을 관측할 수 있다.

2023년 12월 9일, 핼리 혜성은 태양으로부터 가장 멀리 떨어진, 가장 느린 속도의 궤도 지점에 도달했는데, 태양에 대한 속도는 0.91km/s였다.[7]

핼리 혜성의 다음 근일점 통과는 2061년 7월 28일에 예측되며, 1985~1986년 출현 때보다 관측 위치가 더 좋을 것으로 예상된다. 지구와 태양의 같은 쪽에 있기 때문이다. 지구에 가장 가까이 접근하는 시점은 근일점 통과 후 하루 뒤이다. 겉보기 등급은 −0.3으로 예상되는데, 이는 1986년 출현 때의 +2.1과 비교된다. 2060년 9월 9일, 핼리 혜성은 목성으로부터 0.98au 이내를 지나갈 것이며, 2061년 8월 20일에는 금성으로부터 0.0543au 이내를 지나갈 것이다.

핼리는 2134년 3월 27일 근일점에 도달할 것이다. 그 후 2134년 5월 7일, 핼리는 지구로부터 약 0.092au 거리까지 접근할 것이다. 겉보기 등급은 −2.0이 될 것으로 예상된다.

참조

[1]

문서

That is, with the vowel of ''hall'' and in some accents homophonous with ''holly''.

[2]

간행물

Oriental tales of Halley's Comet

1984-09-27

[3]

서적

Gesta regum Anglorum / The history of the English Kings

Oxford Medieval Texts

1998-1999

[4]

서적

Rerum Italicarum Scriptores

Milan

1730

[5]

간행물

An Apparition of Halley's Comet in Kashmir observed by Śrīvara in AD 1456

Halle

2012

[6]

서적

Ethiopian Royal Chronicles

Oxford University Press

1967

[7]

웹사이트

Let's Plan For a Rendezvous With Halley's Comet

https://www.seeker.c[...]

2013-09-03

[8]

웹사이트

ハリーすい星(ハリー彗星)

https://kotobank.jp/[...]

平凡社

[9]

웹사이트

ハリー彗星

https://kotobank.jp/[...]

小学館

[10]

웹사이트

ハレー彗星

https://astro-dic.jp[...]

日本天文学会

[11]

서적

明史

https://zh.wikisourc[...]

不詳

[12]

서적

朝鮮王朝實錄 (宣祖實錄)

https://hanchi.ihp.s[...]

不詳

[13]

서적

朝鮮王朝實錄 (宣祖實錄)

https://hanchi.ihp.s[...]

不詳

[14]

간행물

小学六年生

小学館

1984-07

[15]

웹사이트

JPL Small-Body Database Browser: (1P/Halley)

http://ssd.jpl.nasa.[...]

Jet Propulsion Laboratory

2016-09-30

[16]

백과사전

헬리혜성

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com